对于一座城市记忆,那些曾经背着铁锤铁砧,走街串巷叫唤,打铁制刀的艺人,已经身影消逝,但是,在离城市100公里开外的隆安县的雁江古镇红良村,就有这一个响当当的名字———壮族打铁技艺“铁匠之村”。

走进这村子,你依旧能听到,各家各户庭院里,传出的“叮叮当当”声,打铁声伴着清晨的露水,跟着夜幕的脚步,从一代老匠人林乔万的呢喃口述道出,一段两百年的家族式打铁匠人们的传奇故事。

起源

外乡人来落户自创打铁手艺

雁江镇红良村坐落在隆安县,位于与素有“小香港”之称的雁江西面,东西面均有公路通达,云贵两省和广西,水路有右江运输码头。打铁技艺,是流传于家族式民间手工技艺,靠祖辈相传已经近两百年的历史。

一走进村子里,具有壮族特色的杆栏式屋前屋后,一个个几平方米大小的空间里,就是一个大小规模不等的家庭式打铁作坊,农闲时,村里从清晨到傍晚时分,“叮当”大小长短的打击声,总是响彻整个村落。村里林氏家族则是开创手工打铁历史的“第一人”,在老匠人的祖辈记忆里,打铁历史要从清道光年(约1828年)间翻起。

当时,年轻力壮的外乡人林宽瑞,逃难落脚红良村,为了维持生计,他自制煽火木风箱、火炉,靠捡回零星破碎的废铁开炉炼铁,制作出打铁用的铁钳、铁锤、铁砧等简陋工具,用最简单的方法,操起手工打铁业。

起初,开始制作剪刀、锥、钉、活页、锅铲、菜刀之类用具拿到圩市摆卖,不但换回来粮食,还换回来了更多的废铁器,后来,他起早摸黑辛勤劳作,从制作小件家庭用具发展到制造锄头、斧头、镰刀、耙子之类的生产用具,这下,除了能维持生计还有银两积蓄。

最终,林瑞宽在红良村建起来房子,娶妻生子,子孙长大又子从父业,祖辈从事手工打铁,到了民国年初(约1912年),村里的人在林宽瑞家族的影响和传授下,也学会了手工打铁技艺,从此屯里的村民兴起了手工打铁业。

兴起

祖辈相传技艺成就“铁匠之村”

祖辈相传手艺,发展成为整个村的“招牌”,在村里兴起手工打铁业后,也风雨历经几个时期,折射出打铁老匠人的不同时期命运故事,就林家的第四代传人林乔万来说,现年已经92岁高龄,是一位资格最老较有名气的传统技艺的传承人。

林老匠人,从10岁起就跟随父亲学习打铁技艺,在1956年期间,他在农械厂当工人开展的生产打竞赛中,林老打造的镰刀以用料少,速度快,光滑、锋利、坚硬、美观等优点获得打铁“状元”称号,获得奖励一件精美的蓑衣,在厂内外传为美谈。

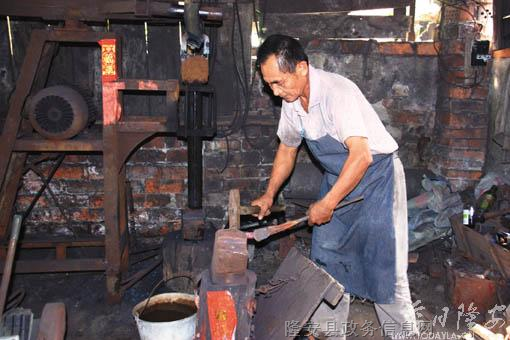

他的时光又回到上个世纪,早上6时刚过,四周还很安静,铁匠林乔万就早早打开生炉子,搬出锤子和生铁座子,不一会,打铁炉上冒起烟,炉眼里红光一跳一跳。习惯了早起的他,拾掇好工具,没一会儿,“叮当、叮当……”清脆的敲击声就四下响起,通红的铁条在铁锤的重击下,慢慢地变成暗红色,变成玄黑色,生意红红火火。

好景不长,1960年困难时期,工厂下放工人回乡,不少手工打铁能人,包括林乔万也被下放回家劳动,直到1962年,生产队集体又安排12个炉子(每炉2人)专门从事手工打铁,以增加副业收入,自此打铁从不间断。

而村里打铁最兴旺时期,打铁人的“春天‘是在改革开放后,1985年全屯销售圆柄沙锄,方形沙锄头,回齿锄、十字锄、帐篷锄、花生锄、扁刀、鱼叉、大小菜刀等20多种小农具、小五金共12万件,销售产值26万元,获利近7万元,平均每户收入2千元,在当时来说是非常可观的收入了。

与林老一样的打铁老艺人,也在这段时期里,把自己的技艺传授给更多的人,村里打造的农具出了名,整个村也开始有了“铁匠之村”的美誉。

口碑

打铁技艺粗中有细美名扬

在村子里,打铁铺也称“铁匠炉”,这样的“铺”,一般只是一间房子,屋子正中放个大火炉,炉边架一个风箱,风箱一拉,风进火炉,炉膛内火苗直蹿。随着加热的需要,那风箱会在平缓匀称的节奏中加速,那灶中的火苗,就一起随风箱的节拍跳跃,在劲风的吹奏中升腾。

村里的老匠人说,打铁这种工艺,虽然原始,但很实用;虽然简单,但并不易学。打铁看似粗活,其实非常细,比如把握烧铁火候,就得十分讲究。

如打制一件铁具,先是选料,要看“单”下“菜”,打制什么东西就“依葫芦画瓢”选料,然后,进行加温,先把钢材或者铁件,放入火炉炼红,拿出锻打平薄后,接着就是“画样”,在铁板上画出样图,用凿刀割出样品,之后的工序就是“锤打”,等到铁器烧红,师傅就把它移到大铁墩上,拿小锤开打,徒弟拿着重锤跟着打。锤打要均匀,特别是刀具,刀口既要平又要薄。有时,需要把样品锤打好后又再修改成形,跟着上沙轮或冲床把整个产品车光滑。

最后一道工序,就是冷处理,用煽火风箱将炉膛的焦炭或木炭烧红,将车好的产品插入火中,待产品烧红到一定程度用铁钳夹住产品,把刀口放入水中,快速来观察,如果刀口太白,说明处理得太硬,用起来容易崩裂,太蓝就是太软,用起来容易卷口。

这一套传统打铁技艺,一直保存传承到至今,如今,随着老匠人和新传人的努力下,他们在传统的作坊基础上,不断扩大更新产品,村里除了从事生产圆柄沙锄、方形沙锄头、扁刀等各种铁制的农具和小五金外,还充实相关农机具制造业,自行研究了多功能脱粒,多种型号的吊车、拖拉机,质量上乘,远销到南宁、百色、云南、甚越南等地。

记者手记

民间手工打铁技艺新生

打铁基本是男人的活路。常言道:“打铁还得墩子硬”,这“墩子”也包括打铁的人。因为,没有力量不能打铁,没有胆量不敢打铁,没有吃苦精神不愿打铁,在红良村认识具备着这种精神打铁人并不难。

林仁超,现年45岁,是老匠人林乔万族人,林家祖辈相传第六代传人,20岁起开始学习打铁技艺,如今,这个早年敦厚的“小伙子”,已褪去了跟着父辈们学习打铁技艺的青涩。

他告诉记者,发扬振兴打铁技艺,也要不断“与时俱进”,27岁时,他在村里第一个开办了个体手工业厂,招有三到五个师傅,他既当老板又当师傅,带着徒弟传授技艺,打造出质量上乘农具产品。2001年,他又联合村里几家打铁厂坊,正式跟有关部门申请注册了“大雁农具制作厂”,从此,传统手工技艺与现代科学技术结合,带动村里经济发展,也让打铁技艺美名扬。

现今,各家各户依旧恢复手工打铁的老传统,全村39户就有27户开炉打铁,涌现出“夫妻炉”、“父子炉”、“兄弟炉”等打铁家庭。

记者也留意到,在林仁超厂门前,挂有一块牌匾格外醒目“红良村壮族打铁技艺传承基地”。红良村的壮族打铁技艺已录入新一批南宁市非物质文化遗产名录里,这项民间手工技艺从此也有非物质文化遗产的保护传承人。